伊豆の国市で「パン祖のパンの販売店」を訪ねることは、幕末の技術革新と食文化の原点に触れる旅です。

世界遺産・韮山反射炉から徒歩5分の物産館で真空パックのパン祖のパンが購入できるこのプランは、歴史好きにもグルメ派にもたまらない体験。

江川太郎左衛門が日本で初めてパンを作った地で、鉄の精錬技術と保存食開発の意外な関係を学びながら、当時のリアルを体感できます。

パン祖のパンの販売店周辺には、反射炉のレンガ造りがそびえる世界遺産エリアが広がり、ガイドツアーでは職人の知恵が詰まった鋳造技術を解説。

物産館で購入したパンを持って茶畑ビュースポットへ向かえば、富士山を望む絶景とともに、幕末の志士たちが食べたであろう味わいを再現できます。

季節ごとのイベントでは、パン祖のパンを使った限定スイーツが登場し、5月のホタル鑑賞会では幻想的な夜景とともに歴史の息吹を感じられるのも魅力。

パン祖のパンの販売店を起点に、江川邸との共通券で巡る幕末ツアーは、SNS映えする写真スポットの宝庫。

レンガの質感とパンの素朴な風味が織りなすコントラストは、他では味わえない特別感があります。

ただし特定メニューは現地確認が必要で、移動は徒歩かタクシーが基本。

最新情報は公式サイトでチェックし、歴史と食の融合を体感する準備を整えましょう。

パン祖のパンの販売店で購入したら、そのまま世界遺産を巡る。

幕末の技術と食文化が交差する、唯一無二の体験が待っています

パン祖のパンの販売店の場所!どこで売ってる?

日本で初めてパンを作ったとされる江川英龍(えがわ ひでたつ)公にゆかりのある伊豆韮山(にらやま)では、その歴史を感じられる特別なパンが販売されています。

ここでは、パン祖のパンを実際に購入できる販売店やアクセス方法を、エリア別にわかりやすくご紹介します。

観光を楽しみながら立ち寄れるスポットが多いので、旅のプラン作りにも役立ちますよ。

伊豆韮山の江川邸周辺販売店マップ

パン祖のパンを探すなら、まず訪れたいのが「蔵屋鳴沢(くらやなるさわ)」という物産館です。

ここは江川邸から車で約5分と近く、復刻されたパン祖のパンをはじめ、地元クラフトビール「反射炉ビヤ」やオリジナルのソフトクリームなど、伊豆の魅力が詰まった商品が並んでいます。

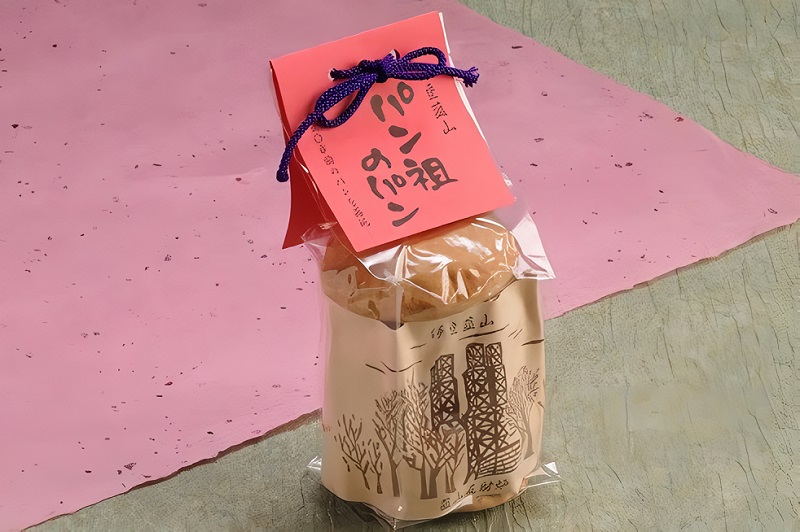

特に韮山反射炉周辺では、歴史を感じさせるデザインのパッケージに包まれた商品が多く、お土産としても喜ばれること間違いなし。

お店では、パン祖のパンが250g入りのパックとして販売されており、価格はおおよそ700円前後です。

また、江川邸のすぐ隣にある資料館内の売店でも取り扱いがあります。

こちらでは、昔使われていたかまどのレプリカ展示もあり、ちょっとした歴史体験ができるのも魅力です。

観光シーズンや週末は混み合うことがあるため、できるだけ午前中の早い時間に訪れるのがおすすめです。

売り切れを防ぐためにも、早めの行動が安心ですね。

最寄り駅からの徒歩ルート案内

公共交通機関を利用して訪れる場合、最寄り駅は伊豆箱根鉄道の「韮山駅」です。

駅から江川邸や反射炉物産館までは、徒歩でゆっくりと散策しながらアクセスできます。

駅前の案内板に従って江川邸方面へ向かうと、約15分(約1.2km)の距離で、道中には韮山反射炉などの歴史的スポットが点在しているため、ちょっとした観光気分も味わえます。

文化センター前の交差点を右に曲がれば、反射炉物産館までの道のりはほぼ平坦で、歩きやすいルートです。

途中にはベンチ付きの無料休憩所が3箇所あり、荷物が多い方やお子様連れの方でも安心して歩けます。

暑い時期や歩き疲れたときに、ちょっとひと休みできるのは嬉しいポイントですね。

帰りは、韮山駅前の観光案内所でタクシーの手配も可能です。

地元ドライバーが、目的地や希望に応じておすすめの販売店まで案内してくれることもあります。

徒歩でも楽しめるルートですが、時間に余裕がない場合はタクシーの活用も視野に入れておくと便利です。

駐車場情報と周辺観光施設との連動

車で訪れる方にとっては、駐車場の情報も大切ですよね。

反射炉物産館には、無料駐車場があり、大型バスも駐車できるので、団体旅行にも対応しています。

観光の流れとしては、午前中にパン祖のパンを購入したあと、そのまま車で3分ほどの韮山反射炉へ立ち寄るのがおすすめです。

江川邸は徒歩圏内なので、移動もスムーズ。

歴史スポットをめぐりながら、パンのルーツにも触れられる、充実したプランが立てられます。

また、もう少し足を延ばしたい方には、車で15分ほどの「伊豆の国パノラマパーク」も人気です。

ロープウェイで山頂へ登ると、富士山を望む絶景カフェがあり、購入したパンを片手にのんびり過ごすことも可能です。

道の駅「伊豆ゲートウェイ函南」もおすすめ。

そこからはレンタサイクルで周辺をめぐることもでき、天気の良い日にはとても気持ちの良い観光スタイルになります。

パン祖のパンの通販購入方法

伊豆韮山の歴史が詰まった「パン祖のパン」や「カノンパン」は、現地に行かなくても通販で手に入れることができます。

この記事では、公式サイトでの購入方法や便利な保存テクニックまで、初めての方でも安心して注文できる情報をまとめています。

公式通販サイトの注文フロー解説

パン祖のパンを確実に手に入れたいなら、反射炉物産館の公式通販サイトがおすすめです。

販売されているのは「パン祖のパン(250g入り)」と、スティックタイプで食べやすい「カノンパン(180g入り)」の2種類で、どちらも税込700円で購入できます。

サイトのトップページから「商品一覧」へ進み、気になるパンを選んだらカートに入れるだけ。

画面の指示に従って支払い方法を選択し、注文を確定します。

支払い方法は、クレジットカード(VISA・Mastercard)やコンビニ決済などに対応していて、手軽に注文できます。

注文後は確認メールが届き発送されるので、タイミングを見て注文すると良いでしょう。

送料は地域ごとに異なり、東京都への送料は509円です。

「パン祖のパン」と「カノンパン」をセットで注文して食べ比べてみるのもいいでしょう。

歴史にちなんだパンを食べ比べたい方や、大切な人へのプレゼントにぴったりです。

Amazon・楽天市場・Yahooショッピングの取扱店

気になるのが、大手通販サイトでの取り扱い状況ですよね。

「パン祖のパン」や「カノンパン」は、Amazon・楽天市場・Yahooショッピングといった大手通販サイトでは公式には販売されていません。

確実に手に入れたい方は、反射炉物産館の公式サイトからの購入が安心です。

過去には楽天市場で関連商品を扱っていたこともありますが、現在は在庫情報が確認できないため、在庫状況が不安定な可能性があります。

また、第三者が販売している場合は品質や保管状態に差があることもあるので、購入前にしっかり確認するのがポイントです。

公式サイトでは「パン祖のパン」「カノンパン」どちらも定期的に再入荷されており、在庫がない場合はメールで通知を受け取れるサービスもあります。

確実に手に入れるなら、公式サイトのチェックが一番安心で便利です。

カノンパンは、江戸時代の兵糧パンをイメージしたスティック型で、見た目もユニーク。

手軽につまめる形状なので、ちょっとしたおやつやアウトドアのお供としても人気が出ています。

歴史好きの方や、ちょっと変わったギフトを探している方にも注目されています。

冷凍配送の可否と賞味期限延長テクニック

通販で気になるのが、保存方法や賞味期限のこと。

公式通販では、冷凍ではなく常温便での発送が基本となっています。

未開封であれば、どちらの商品も製造日から約1年はおいしく楽しめるように設計されていますが、より長く保存したい場合はちょっとしたコツがあります。

たとえば、通常のパンを冷凍保存するなら、専門家がすすめる目安として「約1ヶ月以内に食べ切る」のが理想とされています。

カノンパンのようにスティック型のパンは、小分けにして冷凍しやすく、必要な分だけ取り出せるので便利です。

開封後の保存には、チャック付き保存袋に乾燥剤を一緒に入れて冷暗所で保管するのがポイント。

これだけでも2週間ほどは風味を保つことができます。

さらに、SNSでも話題になっているのが、カノンパンを冷凍のまま細かく砕いて、スープにトッピングするというアレンジ方法。

サクサクとした食感がアクセントになって、簡単にひと工夫できます。

解凍の際は、電子レンジ(500W)で20秒ほど温めてから、霧吹きで軽く湿らせ、オーブントースターで200℃・約3分焼くと、焼きたてのようなサクッとした食感がよみがえります。

さらに、「湯やお茶に浸してやわらかくして食べる」という、昔ながらの食べ方を試してみるのも一興です。

江戸時代の知恵に触れながら、パン祖の味わいを楽しんでみてはいかがでしょうか。

パン祖のパンの歴史と特徴

伊豆・韮山で生まれた「パン祖のパン」は、日本で最初に作られたパンとして知られています。

その誕生の背景には、歴史的なストーリーと工夫がたくさん詰まっています。

ここでは、パン祖・江川英龍のエピソードや、復元までの道のり、そして保存性と食感の秘密について、わかりやすくご紹介します。

江川英龍公が作った日本初のパンの物語

「パン祖のパン」が誕生したのは、1842年のこと。

伊豆・韮山の代官だった江川英龍(えがわひでたつ)公が、日本で初めてパンを作った人物として知られています。

時はアヘン戦争後、海外との緊張が高まる中、幕府は“火を使わずにすぐ食べられる携帯食”の開発を命じました。

江川公はこの指示に応えるため、長崎からパン職人・作太郎を招き、自宅にパン製造所をつくります。

全粒粉、米糀、塩だけを使ったこのパンは、水分をできるだけ減らし、長く保存できるよう工夫されていました。

実際には、江戸湾を警備する兵士たちの携帯食として考えられていたようです。

この歴史的な出来事があった4月12日は、現在「パンの日」として知られています。

反射炉の建設や軍事施設の整備と並び、江川公のパン作りは、日本の食文化にも大きな足跡を残しました。

幕末の兵糧パンが現代に復活した経緯

長い時を経て、江川英龍公が作ったこのパンを現代に復元しようというプロジェクトが、1992年にスタートしました。

旧韮山町による地域活性化の取り組みとして、江川文庫に残された古文書「饂飩粉並饅頭之元(うどんこならびにまんじゅうのもと)」をもとに、当時のレシピと製法の再現が進められました。

この再現には、当時の製造器具を使ったり、食品衛生法に配慮したりと、多くの工夫が必要でした。

製造を担当したのは、伊豆に本社を置くグルッペ石渡食品。

素材は全粒粉・米糀・塩というシンプルな構成ですが、焼成を2回に分けて水分量を非常に少なく抑えるという独自の方法で、1994年に商品化に成功しました。

今では、伊豆の「反射炉物産館・蔵屋鳴沢」で購入でき、年間およそ2万個が製造されています。

長期保存できるパンとして、防災グッズとしての注目も集まっています。

また、全国高校生パンコンテストでは歴史を学ぶ題材としても使われており、若い世代への食文化の継承にも役立っています。

特殊な保存性と硬い食感の秘密

パン祖のパンの大きな特徴のひとつが、驚くほどの保存性です。

秘密は、水分を非常に少なく抑える「超低水分製法」にあります。

通常の食パンの水分は30〜40%ほどですが、それと比べるとこのパンの乾燥具合は群を抜いています。

この製法は「二度焼き」と呼ばれ、まず1回目でパンの中をしっかり乾燥させ、次に2回目で表面をカチッと固める工程です。

この方法により、パンの中に水分がほとんど残らず、菌が繁殖しにくい状態を保つことができます。

その硬さも特徴的で、「乾パンよりも硬い!」と驚く声も多く聞かれます。

食べるときは、お茶やスープに浸して柔らかくするのが一般的です。

細かく砕いてスープの具として使うアイデアも生まれています。

未開封で1年ほど保存できるとされていますが、風味を楽しむなら早めに食べるのがおすすめです。

歴史的な製法に加えて、現代の真空パック技術も組み合わされており、今もユネスコ世界遺産「韮山反射炉」のそばで作られ続けています。

パン祖のパンの食べ方アレンジと保存方法

パン祖のパンはその独特な硬さと保存性の高さが特徴。

ですが、実はちょっとした工夫で驚くほど美味しく楽しむことができます。

昔ながらの食べ方から、現代風のおしゃれなアレンジレシピまでご紹介します。

あわせて、長く美味しさを保つための保存方法のポイントもお届けします。

伝統的なスープ浸しの正しい手順

パン祖のパンをもっと美味しく楽しむには、昔ながらの「スープに浸して食べる」方法がいちばんおすすめです。

硬い食感をやわらげ、風味がじんわり引き立ちます。

まずはパンを食べやすい大きさ(だいたい8等分くらい)にカットし、60℃以上の温かいスープやお茶に5分ほど浸してから食べてみてください。

スープの場合は、具材を煮込んだあとにパンを加えるのがコツ。

だしを使うなら、鰹節と昆布の合わせだしが相性抜群です。

また、熱い緑茶にそのまま浸して食べるのもおすすめ。

深めの器を使い、パン全体がしっかり沈むようにすると、ムラなくふやけて食べやすくなります。

パンをあらかじめ細かく砕いてスープに入れるアレンジも考案されています。

これなら短時間でもしっかりとやわらかくなり、スープの具材としてもぴったりです。

江戸時代の記録にも「汁物に浸して食べていた」と書かれているほど、伝統的な食べ方として親しまれていたようです。

開封後のパンは、乾燥しないように密閉容器などで保管して、いつでも美味しく食べられるようにしておくのがポイントです。

現代風アレンジレシピ5選

硬さが魅力のパン祖のパンは、ちょっとした工夫でおしゃれな一品に早変わり。

最近では、若い世代にも楽しんでもらえるアレンジレシピが増えています。

ここでは、簡単で美味しい5つのアレンジをご紹介します。

手作りラスク風

パンを一口サイズに切り、160℃の油でさっと揚げて砂糖をふりかければ、サクサク食感のラスク風おやつに。

お好みでシナモンを加えても◎。

コーンスープグラタン

市販のコーンスープにマカロニやベーコンをプラスし、パンを加えたら粉チーズをかけてオーブンへ。

ほんのり香ばしい、食べごたえのあるグラタンに変身します。

パン祖のパンケーキ風

はちみつとバターをからめて電子レンジで30秒ほど温めると、香ばしさが引き立ちます。

ティータイムのお供にもぴったりです。

サラダのクルトン代わりに

パンを細かく砕いてフライパンで炒め、塩こしょうで味付けすれば、サクサクのクルトンに。

サラダのアクセントとして大活躍します。

アイスクリームトッピング

砕いたパンをバニラアイスの上にのせるだけで、ちょっと特別なデザートに。

地元のカフェでも話題の新しい楽しみ方です。

どのレシピも、パンの硬さを逆に活かしたアイデアばかり。

味だけでなく、食感の変化も楽しめるので、飽きずに何度でも試したくなります。

長期保存可能な真空パック活用術

パン祖のパンは、真空パックされているため未開封なら涼しくて直射日光の当たらない場所で1年ほど保存できます。

でも、美味しさを保つには、開封後の扱い方もとても大切です。

残ったパンはチャック付き保存袋に入れ、乾燥剤を一緒に入れておくと、風味が2週間ほどキープできます。

より長く保存したい場合は冷凍がおすすめ。

パンをラップで包み、さらにアルミホイルで包んで冷凍庫(-18℃以下)で保存すれば、約3ヶ月ほど保存可能です。

解凍する時は、自然解凍せずそのままトースターで焼くのがコツ。

表面はカリッと、中はほんのりしっとりとした食感が楽しめます。

まるで焼きたてのような美味しさです。

防災備蓄として使う場合は、パッケージのまま非常用袋に入れておくと便利。

半年ごとに消費期限をチェックする習慣をつけておけば、いざというときにも安心です。

パンの硬さを長く保ちたいときは、乾燥剤に加えて酸素吸収剤を使うのもおすすめ。

湿度対策として珪藻土の保存容器を使うと、さらに保存状態が安定します。

製造元でも、開封後はできるだけ早めに食べきることがすすめられています。

ちょっとした工夫で、長く美味しくパン祖のパンを楽しめますよ。

パン祖のパンのよくある質問

パン祖のパンを初めて手にする方からは、「どうやって食べるの?」「硬いけど大丈夫?」といった素朴な疑問の声がよく聞かれます。

また、届いたパンが割れていた時の対処法など、気になるポイントもありますよね。

この記事では、そんなよくある質問やトラブルへの対処法を、わかりやすくご紹介します。

パン祖のパンはそのままで食べられる?

パン祖のパンは、そのままでも食べることができますが、硬さがかなり特徴的です。

これは水分量を非常に少なく抑えた特殊な製法によるもので、現代の食パンと比べると、かなりしっかりとした噛みごたえがあります。

「噛んでいるとアゴが疲れる」といった感想もあるほどですが、実はこの硬さこそが、パン祖のパンの魅力でもあります。

パン祖のパンは乾パンよりも硬いと言われるほどです。

そのまま食べる場合には歯が折れないように注意しながら、無理をせずに食べてみてください。

もともとは戦場で持ち歩くための保存食として作られていたこともあり、江戸時代から「スープやお茶に浸して食べる」スタイルが定番でした。

お湯やスープに5分ほど浸すことで、パンがやわらかくなり、噛みやすくなります。

この食べ方が基本とされています。

さらに、最近ではパンを砕いてサラダのクルトンにしたり、フライパンで軽く炒めて香ばしさを引き出したりするアレンジも人気です。

砕いてから調理することで時短になるレシピも考案されています。

どうしても硬さが気になる場合は、電子レンジで10秒ほど加熱すると少しやわらかくなりますが、加熱しすぎると品質が変わる可能性もあるので注意しましょう。

自分なりの食べ方を見つけて、パン祖のパンの魅力を楽しんでみてください。

パン祖のパンと兵糧パンの違い

パン祖のパンは、江戸時代の軍事改革家・江川英龍によって考案された「兵糧パン」をもとに作られた復元食品です。

見た目や原材料は似ていますが、製法や用途にいくつか違いがあります。

兵糧パンは、当時の保存食として開発されたもので、厚さ1cm・直径9cmの円形タイプが一般的でした。

記録によると、1人あたり1.5〜2個を携帯していたそうです。

一方、パン祖のパンはこの歴史的な形状を再現しつつ、現代の衛生基準に対応した製法で作られており、1袋250g単位で販売されています。

製法にも違いがあります。

江戸時代の兵糧パンは、鉄鍋と石窯で2段階に分けて焼かれていたのに対し、パン祖のパンは食品衛生法に適合した設備で作られています。

原材料は全粒粉・米麹・塩と非常にシンプルですが、真空包装技術を用いることで、保存期間を長く保てるようになっています。

パン祖のパンの水分含有率が非常に少なく、当時の製法をよく再現しているとされています。

現代では防災用としてだけでなく、学校教育や観光資源としても注目されており、歴史を学ぶ教材としても活用されています。

届いたパンが割れていた場合の対処法

パン祖のパンはとても硬くてしっかりした作りなので、配送中に割れてしまうことがあります。

でも、割れていても袋が破れていなければ品質には問題ありません。

そのままでも安全に食べることができます。

もし届いたパンが割れていた場合は、まず梱包状態の写真を撮っておきましょう。

そして、購入した店舗に連絡し、対応方法を確認してください。

販売店によっては、返品や交換に応じてくれる場合もあります。

割れたパンは、スープやお湯に入れて食べれば問題なく美味しく食べられますし、むしろ細かく砕いて使うアレンジ料理にはちょうどいいかもしれません。

防災備蓄用として考える場合にも、割れは大きなデメリットにならないといえるでしょう。

贈答用として購入する場合は、できるだけ緩衝材のしっかりした専用箱を選ぶのがおすすめです。

また、パン祖のパンの歴史的背景を知っている方の中には、「割れも本物の証」と前向きに捉えるファンもいるようです。

パン祖のパンの販売店周辺の観光情報

パン祖のパンを楽しむなら、ぜひ周辺の観光スポットにも足を伸ばしてみてください。

歴史好きの方も、グルメが好きな方も満足できるエリアです。

ここでは、パン祖のパン販売店の近くで立ち寄れるおすすめの観光地や、季節ごとのイベント情報をご紹介します。

韮山反射炉との周遊プラン

パン祖のパンの購入と一緒に楽しめるスポットとして、世界遺産・韮山反射炉は外せません。

パン祖のパンを販売している「反射炉物産館」は、韮山反射炉から徒歩わずか5分という近さにあり、観光と買い物を一緒に楽しむのにぴったりのルートです。

韮山反射炉の入場料は大人500円で、市民や障がいのある方(付き添い1名まで)は無料となっています。

施設内では、幕末の日本で実際に使われていた鋳造技術について学ぶことができ、ガイドツアーを利用すれば、わずか20分ほどで分かりやすい解説を聞くことができます。

歴史ある反射炉と、江川英龍が手がけた保存食・パン祖のパンの関係を知ることで、より深くこの地の魅力を感じられるはずです。

また、周辺には茶畑を望む絶景スポットもあり、天気の良い日にはパン祖のパンを片手に休憩するのも気持ちいいですよ。

伊豆長岡駅からはタクシーで850円ほど、徒歩でも約25分の距離なのでアクセスも良好です。

時間があれば、江川英龍の邸宅「江川邸」とのセット観光もおすすめ。

どちらも歴史ファンにはたまらないスポットで、パン祖のパンの背景をより一層理解できます。

レンガ造りの反射炉を背景に、SNS映えする写真も撮れるので、カメラをお忘れなく!

季節別イベント情報

パン祖のパンに関連するイベントは、年間を通して開催されており、季節ごとに違った楽しみ方ができます。

たとえば、初夏の人気イベント「韮山反射炉ホタル観賞の夕べ」では、ホタルが飛び交う幻想的な風景の中で、パン祖のパンを使ったナイトスイーツが登場します。

開催時期は例年5月下旬〜6月上旬で、場所は反射炉近くの古川沿いです。

秋になると「花咲く伊豆の国フェア」が開かれ、ハンドメイド雑貨や地元グルメが並ぶマルシェが芝生広場にずらりと並びます。

パン祖のパンをアレンジした限定メニューも登場し、見た目にも楽しいグルメが味わえます。

家族連れや観光客にも人気のイベントで、毎年賑わいを見せています。

12月には、クリスマスイルミネーションの点灯に合わせて、地元のカフェがパン祖のパンを使ったスイーツを販売することもあります。

この時期は反射炉物産館の営業時間が延長されることもあり、夜のお出かけにもぴったりです。

また、観光協会が主催する季節限定のスタンプラリーでは、パン祖のパンを購入することで特典がもらえるキャンペーンが実施されることも。

周辺の飲食店と連携したコラボメニューも楽しめるので、イベント時期に訪れるとより一層充実した観光ができます。

最新のイベント情報や開催スケジュールは伊豆の国市観光協会の公式サイトで随時更新されているので、お出かけ前にチェックしてみてくださいね。

パン祖のパンの販売店に関するまとめ

パン祖のパンは、江戸時代に誕生した「兵糧パン」を再現したもので、硬さや保存性の高さが特徴です。

そのまま食べることもできますが、スープに浸したり、炒めてアレンジしたりすることでおいしく楽しむことができます。

製造元も推奨している食べ方や、アレンジレシピを参考にすれば、より手軽に調理が可能です。

パン祖のパンは、1842年に江川英龍が開発した兵糧パンの現代版であり、防災食や教育素材としても注目されています。

当時の製法を忠実に再現しつつ、1年の賞味期限が確保されています。

商品が割れて届いた場合も、品質に問題がなければそのまま食べられるため、保存食としての実用性も高いです。

伊豆の国市では、パン祖のパンを購入できる販売店の周辺に、韮山反射炉や江川邸などの歴史的スポットが点在しており、観光と一緒に楽しめます。

季節ごとのイベントでは、パン祖のパンを使った限定メニューやコラボ企画も登場し、歴史と食の両方を楽しめる点が魅力です。

興味がわいた方は、まずは伊豆の国市を訪れてパン祖のパンを実際に手に取ってみてはいかがでしょうか?

パン祖のパンの奥深い魅力を、あなたの五感で味わってみてください。